Pengantar Sejarah Bambu Indonesia

Sejarah Singkat Bambu Indonesia

|

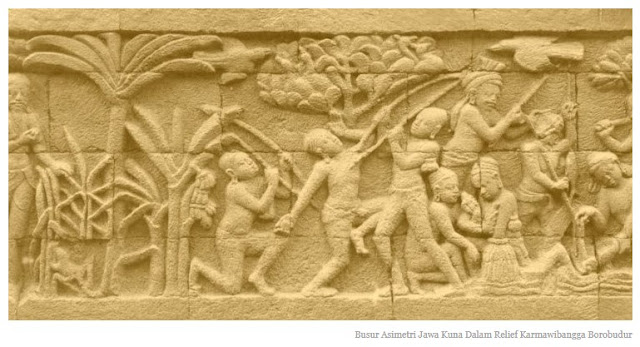

| Relief Borobudur Abad IX, Busur Asimetris dan Anak Panah Bambu |

|

| Relief Candi Prambanan, Ilustrasi Busur Asimetri Bambu |

Namun sejarah penelitian bambu Indonesia bisa dikatakan dimulai pada tahun 1654, ketika ahli botani Jerman Rumphius (Gbr.3) ditunjuk oleh VOC (Dutch East Indies Company) sebagai pedagang kedua di Pulau Hitu (Ambon Utara) pada tahun 1662. Saat itu, ia mulai mempelajari flora dan fauna di pulau rempah-rempah tersebut. Gubernur Jenderal Batavia memberinya dispensasi dari jabatannya; tugas untuk menyelesaikan studinya, yang berpuncak pada enam jilid naskah, dilanjutkan dengan bantuan orang lain setelah menjadi buta pada tahun 1670. Istri dan putrinya tewas dalam gempa bumi besar dan Isunami pada tanggal 17 Februari 167er Proyek ini hampir selesai. ketika pada tanggal 11 Januari 1687 kebakaran hebat menghancurkan perpustakaannya yang berisi manuskrip yang hampir selesai, Abinsche kruidboek (Herbarium Amboinense), yang pada dasarnya adalah katalog tanaman ekonomi di pulau Ambon. Rumphius dan para pembantunya memulai kembali dan berhasil menyelesaikan Dermaganya pada tahun 1690. Ia mengirimkan naskah tersebut ke Belanda, namun sayang, kapal yang membawa naskah tersebut ke Belanda diserang dan ditenggelamkan oleh Perancis. Dia memulai semuanya dari salinan yang dia kirim ke Camphuys sebelum diteruskan ke Belanda. Herbarium Amboinense akhirnya tiba di Belanda pada tahun 1696. Namun, The East India Company memutuskan bahwa itu berisi begitu banyak informasi sensitif sehingga lebih baik tidak dipublikasikan. Rumphius meninggal pada tahun 1702, sehingga ia tidak pernah melihat karyanya dicetak. Embargo dicabut pada tahun 1704, tetapi kemudian tidak ada penerbit yang dapat menemukannya. Buku-buku yang sangat banyak akhirnya muncul pada tahun 1741, tiga puluh sembilan tahun setelah kematian Rumphius melalui upaya Johannes Burman. Di antara spesies tanaman yang dijelaskan dalam Herbarium Amboinense adalah deskripsi cengkeh, belimbing wuluh dan dunan Rumphius menggunakan nama botani muihinomial dan deskripsinya sebagian besar terlewatkan oleh Linnaeus sebagai yang diterima setelah dia mengerjakan Spesies Plantarum miliknya. Rumphius juga menerbitkan 8 jenis bambu yang banyak tumbuh di Ambon, yakni. Arundarbor tenuis (leleba), Arundarbor cratium (bulu seru), Arundarbor spiculorum (bulu fuy), Arundarbor vasaria (bulujawa), Arundarbor aspera (bulu potong), Arundarbor maxima (bulu sammet), Arundarbor spinosa (bulu badur), dan Arundarbor sera (bulu swanggi).

Setelah terbitnya Rumphius (1750), tidak ada kemajuan signifikan yang dicapai pada bambu Indonesia. Berdirinya Kebun Raya Bogor pada tanggal 18 Mei 1817 mengubah keadaan karena Pemerintah Kolonial Belanda menunjuk ahli botani profesional untuk mengeksplorasi, mengumpulkan, dan memelihara bambu di taman tersebut. Yang menonjol di antara mereka adalah Blume, Hasskarl dan Kurz, yang menjelaskan banyak spesies bambu baru yang mereka temukan di Indonesia. Khususnya Kurz (1876) yang menulis penjelasan tentang kegunaan umum, kebiasaan pertumbuhan dan juga kunci identifikasi 24 spesies bambu di Kepulauan Indonesia dan wilayah Malaya. Sementara itu, Munro (1868) menerbitkan monografi dunianya tentang bambu. bambu, termasuk yang terdapat di Kepulauan Indonesia dan wilayah Malaya, namun sekitar setengahnya merupakan staf taksonomi yang meragukan, karena materi yang tidak lengkap atau hanya didasarkan pada karya deskriptif Rumphius.

Pada awal abad ke-20, banyak ahli botani, ahli kehutanan, mantan tentara, bahkan pendeta Jesuit yang mengumpulkan bambu dari berbagai wilayah Indonesia, seperti Koorders dan Lörzing (yang ditunjuk sebagai kurator Kebun Raya Sibolangit yang baru dibangun pada tahun 1911), dan juga Pastor Schmutz dari Manggarai (Flores). C.A. Backer datang ke Jawa sebagai kepala sekolah pada tahun 1901, dan meskipun belajar secara otodidak, ia segera membuktikan dirinya sebagai ahli botani yang berkemampuan tinggi, sehingga pada tahun 1905 ia diangkat menjadi asisten di Herbarium Bogoriense, dan pada tahun 1914 mengisi posisi ahli botani untuk Proyek Flora Jawa. Ia melakukan perjalanan secara luas dan mengumpulkan secara ekstensif, dengan lebih dari 4.000 nomor spesimen dari seluruh Jawa dan. Hebatnya, ia menulis banyak makalah yang menggambarkan temuan-temuan baru. Ketika Heyne (1913, 1927) menerbitkan De Nullige Planten van Nederlandsch Indie yang terkenal, Backer dipercaya untuk menulis bagian Gramineae (termasuk bambu), yang

kemudian diterbitkan ulang secara terpisah sebagai De Kruidachtige Grassen van Nederlandsch Indie dengan namanya sendiri (1922) Pada tahun 1928, ia menerbitkan Handboek voor de Flora van Java: Gramineae.

Setelah pensiun, ia kembali dan menetap di Heemstede (Belanda), namun terus menyiapkan buku yang lebih definitif tentang Flora Jawa. Khawatir manuskrip asli dari bagian-bagian yang sudah selesai dihancurkan oleh kehancuran Perang Dunia II pada tahun 1940, otoritas Herbarium Leyden mengambil langkah pencegahan dengan menerbitkan serangkaian edisi "darurat" dari buku tersebut dalam bentuk stensilan, berjudul Beknopte Flora van Java, Nooduit memberi, dan mendistribusikan sejumlah salinan (awalnya 25 tetapi kemudian 60) ke lembaga yang berlangganan. Secara total, 20 angsuran diterbitkan antara tahun 1940 dan 1961, yang terakhir muncul adalah bagian khusus yang berhubungan dengan Poaceae dan Bambusoideae, yang diselesaikan dengan bantuan Ch. Monod de Froideville. Sejak awal, Backer sendiri menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan pekerjaannya sendirian, jadi dia meminta bantuan banyak rekan kerja, dan sejak tahun 1945, Dr. Backhuizen van den Brink Jr. ditugaskan untuk mengawasi penyelesaian pekerjaan besar ini. proyek. Agar informasi yang diberikan dalam buku ini lebih mudah diakses, diputuskan untuk menerjemahkan teks ke dalam bahasa Inggris, merevisi dan menambah informasi, dan terutama untuk memverifikasi dan memperbarui nomenklaturnya. Perlakuan terhadap bambu muncul dalam Flora of Java III yang diterbitkan pada tahun 1968.

Sementara itu, Richard Eric Holttum, bapak penelitian bambu Malaya, mengunjungi Bogor pada tahun 1957 dan juga melakukan penelitian lapangan di Sumatera dan Kalimantan, sebelum menerbitkan karya monumentalnya, Bamboos of the Malay Peninsula (Holttum 1958). Ia juga menerbitkan makalah tentang Bambu New Guinea (Holttum 1967), yang mencakup spesies dari Papua. Makalah ini sangat penting karena memuat wawasannya yang luar biasa dalam memahami kompleksitas dan nilai taksonomi dari banyak karakter vegetatif bambu yang terabaikan sehingga dapat berguna dalam menentukan klasifikasi genera dan spesies. Sebelumnya, beberapa referensi semi-populer tentang bambu Jawa ditulis oleh Hildebrand (1954), Verhoef (1957) dan Sindoesoewarno (1963), memberikan informasi lebih dari 30 spesies, disusul oleh buku semi-populer lainnya tentang bambu Indonesia yang diterbitkan oleh Sastrapradja. dkk. (1978).

Mantan ahli agrostologi Indonesia, Soejatmi Dransfield, sejak tahun 1977, telah tinggal di Inggris, namun terus mengerjakan bambu Indonesia (Dransfield 1983). Setelah Widjaja (1987) menerbitkan Revision of Malesian Gigantochloa, ia memperoleh hibah besar selama tiga tahun (1990-1993) dari IDRC untuk melakukan eksplorasi plasma nutfah bambu skala besar, dan untuk mengumpulkan spesimen herbarium bambu dari berbagai wilayah di Indonesia. Ia berhasil menghidupkan kembali banyak tanaman bambu hidup yang dibudidayakan di sejumlah kebun raya Indonesia (Bogor, Cibodas, Serpong), dan juga di kebun plasma nutfah bambu yang baru didirikan oleh perusahaan perkebunan swasta di Lampung dan Yayasan Bambu Lingkungan di Bali. , serta di kebun plasma nutfah lainnya yang baru didirikan oleh PERHUTANI, yang sekarang berada di bawah Taman Nasional Gede Halimun.

Pada tanggal 21-22 Maret 1990, Direktorat Jenderal Industri Kecil Departemen Perindustrian, bekerja sama dengan Perkumpulan Bambu Indonesia yang baru dibentuk, Yayasan Pengembangan Kerajinan Indonesia, dan Komisi Nasional Konservasi Plasma Nutfah, menyelenggarakan seminar nasional pertama tentang Perkembangan Kerajinan dan Industri Bambu: Konsolidasi Pasokan Bahan Baku. Selama seminar, laporan disajikan mengenai pentingnya bambu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan, aktifnya perkembangan industri kerajinan tangan, serta pesatnya pertumbuhan industri pembuatan sumpit, mesin, industri menengah dan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena Direktorat Jenderal Industri Kecil telah menghitung bahwa, setiap tahunnya, industri bambu dapat menghasilkan sekitar US$150 juta, dan menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 100.000 pekerja, mereka berharap dapat mempertahankan pertumbuhan yang sehat ini. Di sisi lain, industri swasta menyuarakan keprihatinannya atas sulitnya memenuhi kebutuhan bahan mentah bambu agar pabrik mereka tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Mereka lebih lanjut meramalkan bahwa, dalam lima tahun ke depan, sebagian besar dari lima puluh industri sumpit menengah hingga besar yang beroperasi secara legal, dan hampir semua dari sekitar empat puluh industri kecil yang ilegal dan dikelola secara tidak bermoral, harus ditutup karena mereka akan kehabisan bahan mentah yang dipasok. melalui tegakan bambu alami yang tersedia. Pada tahun 1900, Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa tegakan bambu alam yang tersedia di kawasan hutan negara hanya 29%, dan bambu liar atau yang dibudidayakan di luar batas kewajarannya sekitar 71%. Sepuluh tahun kemudian, jumlah tegakan bambu alami meningkat menjadi 33% dan di lahan pribadi menurun menjadi 67% (Lobovikov, 2007). Mengingat tegakan alam tidak mungkin memenuhi kebutuhan industri yang semakin meningkat, maka diusulkanlah rencana pembangunan perkebunan bambu skala besar, namun partisipasi aktif dari pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan khususnya pemerintah daerah. industri bambu swasta, akan sangat dibutuhkan.

Pada saat yang sama, sektor penelitian menyatakan perlunya mengkoordinasikan semua kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan industri bambu, karena diperlukan data dan informasi ilmiah yang lebih luas untuk mendukung usaha tersebut. Tanpa adanya inventarisasi lengkap atas spesies-spesies yang bermanfaat, sifat-sifat khusus spesies tersebut, dan perkiraan yang tepat mengenai ketersediaan spesies-spesies alami tersebut, serta pengelolaan budi dayanya dan informasi penting lainnya, maka tidak mungkin bagi sejumlah industri untuk memilih spesies-spesies tersebut. spesies yang paling cocok untuk tujuan tertentu. Seminar ini merekomendasikan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kehutanan untuk segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan bahan mentah yang berkelanjutan bagi industri bambu melalui pendirian perkebunan bambu yang layak dalam skala besar.

Untuk mengkoordinasikan dukungan penelitian bagi industri bambu yang sedang berkembang, pada tahun 1994, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Fisika Terapan dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi), Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), dan Environment Bamboo Foundation menyelenggarakan simposium tentang bambu Indonesia pada bulan Juni 1994. Para peneliti pada simposium tersebut dengan suara bulat sepakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam Kongres Bambu Internasional IV yang diselenggarakan oleh Environment Bamboo Foundation di Ubud, Bali pada tahun 1995. Mereka menerima simposium tersebut. 12 spesies bambu Indonesia yang dipilih oleh INBAR (International Bamboo and Rotan) merupakan spesies yang penting untuk diprioritaskan dalam pengembangan industri bambu Indonesia, sehingga para peserta simposium diminta untuk memberikan perhatiannya pada penelitian dan pengembangan bambu. Mereka sepakat untuk memprioritaskan bidang penelitian utama yang memerlukan perhatian segera, seperti biologi dasar (taksonomi, evolusi plasma nutfah, ekologi, etnobotani), silvikultur (pemuliaan, perlindungan, agroforestri), teknologi (sifat fisik, mekanik, kimia, pengolahan, pelestarian, standardisasi), desain dan bidang teknik, baik untuk kerajinan tangan maupun pengembangan industri, serta sosial ekonomi dan pemasaran produknya. Oleh karena itu, dalam pertemuan tersebut disepakati untuk membagi tugas di antara para peneliti yang berminat, dan menunjuk contact person di lembaga masing-masing, serta membentuk tim kerja. kelompok untuk membahas tindak lanjut tindakan yang diharapkan dari simposium.

Kongres Bambu Internasional IV yang diadakan di Ubud, Bali pada bulan Juni 1995, merupakan keberhasilan yang wajar tanpa pengecualian. Selain dihadiri oleh banyak ahli bambu dari komunitas global, acara ini juga menarik sekitar 4.000 wisatawan asing yang datang ke Bali khususnya untuk melihat pameran seni, pertunjukan budaya, dan eksposisi terkait bambu yang dipentaskan selama kongres. Otoritas pos Indonesia juga mengeluarkan serangkaian prangko bergambar bambu Indonesia untuk memperingati peristiwa tersebut (Gambar 4 dan Gambar 5).

Ilustrasi : KONGRES BAMBU INTERNASIONAL IV 1995 IN INTERNATIONAL BAMBOO CONGRESS 1995 (Diabadikan pada perangko Indonesia)

|

| Konggres Bambu International IV 1995 |

Pada tahun 1995 juga muncul buku Plant Resources of South East Asia no. 7. Bambu, diterbitkan oleh Yayasan PROSEA di Bogor. Buku pegangan penting ini berisi ringkasan data dan informasi terkini tentang 45 spesies bambu terpilih yang dianggap sebagai bambu paling penting secara ekonomi di Asia Tenggara karena banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Perlakuan terpisah dari masing-masing spesies disumbangkan oleh banyak ilmuwan terkemuka yang berasal dari Asia Tenggara serta beberapa negara Eropa, dan keseluruhan buku panduan ini diedit oleh Soejatmi Dransfield dan penulis saat ini. Setelah satu dekade melakukan kerja lapangan ekstensif yang mengeksplorasi dan mendokumentasikan flora bambu di berbagai wilayah di Indonesia yang dilengkapi dengan studi perpustakaan dan pemeriksaan ribuan spesimen herbarium di banyak lembaga botani di kawasan Malesia, Eropa dan Amerika, Widjaja (1997) menerbitkan temuan barunya tentang bambu indonesia. Dalam makalah tersebut, publikasi empat genera baru (Fimbribambusa, Neololetia, Parabambusa, Pinga), 43 spesies baru dan beberapa kombinasi tata nama baru membantu memberikan dasar modern bagi taksonomi bambu Indonesia. Penelitian yang berkelanjutan menghasilkan lebih banyak spesies baru yang ditemukan oleh Dransfield & Widjaja (2000) dan Widjaja dkk. (2004) Taksonomi bambu tentu saja merupakan tugas yang sangat besar dan kompleks. Hanya sekitar dua puluh tahun setelahnya. Widjaja & Wong (2016) mampu mengklasifikasikan ulang sekelompok bambu Indonesia yang pernah ditempatkan di Nastus (yang merupakan nama bambu di pulau Reunion di Samudera Hindia) menjadi Chloothamnus, nama yang pertama kali diberikan kepada salah satu bambu tersebut. Bambu Indonesia Genus bambu Widjajachloa dinamai oleh Wong & Dransfield (2016) untuk menghormati Taksonomi Bambu Widjaja yang kini jauh lebih jelas. Pekerjaan ini terus berlanjut, dengan karya bambu terbaru karya Damayanto & Widjaja (2016) dan Damayanto & Widjaja (2017).

Kelompok kerja yang bertugas menindaklanjuti laporan, hasil, dan rekomendasi Simposium Strategi Penelitian Bambu Indonesia adalah tim yang terdiri dari Kasumbogo Untung, Hendarsun Suryanda, Elizabeth A Widjaja, Linda Garland, Gustami, Wahyu Indraningsih, dan Mahanani Kristningsih. Tujuan mereka adalah menyusun Strategi dan Rencana Aksi Nasional Konservasi dan Limbah Bambu Berkelanjutan di Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup Indonesia pada tahun 1996.

Sumber: The Spectacular Indonesian Bamboos, Prof. Dr. Elizabeth A. Widjaja

Posting Komentar